DI WASHOE

In questi giorni, dopo l’ormai famigerato omicidio di George Floyd, brutalmente soffocato da un agente di polizia a Minneapolis, si sono susseguite diverse proteste, negli Stati Uniti e non solo, per manifestare in favore della sacrosanta causa della lotta al razzismo. Specie nell’America del Nord, dove le contestazioni hanno avuto inizio, i cortei pacifici si sono presto trasformati in tafferugli ed i tafferugli in vere e proprie rivolte, che hanno seminato panico e distruzione in diverse città e portato a scontri violenti tra manifestanti e polizia, durante i quali si sono evidenziati comportamenti criminali in ambo gli schieramenti. È semplicistico però asserire, come ha fatto la stragrande maggioranza dei media, che i disordini siano scaturiti esclusivamente dall’aver raggiunto il limite di sopportazione per un razzismo ancora troppo diffuso negli Usa, e per trovare le vere radici di queste proteste ci avvaliamo della risorsa più impensabile, un romanzo scritto più di ottant’anni fa e che dimostra, se ancora ce ne fosse bisogno, come la grande letteratura non sia semplice intrattenimento ma una vera e propria chiave di lettura della realtà: Furore (The Grapes of Wrath, 1939), di John Steinbeck. Ma procediamo con ordine.

Le proteste non sono una novità: il caso Rodney King

I meno giovani ed i ben informati ricorderanno forse scenari simili a quelli odierni nella primavera del 1992, quando il filmato del pestaggio di un afroamericano (di nome Rodney King) da parte della polizia di Los Angeles aveva scatenato una grande rivolta nella città californiana, causando 63 vittime e 2383 feriti. È incredibile come la vicenda sia, nelle dinamiche di base e non nei numeri delle vittime (fortunatamente), quasi la stessa: un video amatoriale diffuso dai media che finisce per causare un’esplosione di rabbia incontrollata nella comunità afroamericana. Ai tempi molti fattori avevano evidenziato, già negli anni precedenti, un aumento della violenza in California e negli Stati Uniti in generale: è di quattro anni prima, ad esempio, la celebre canzone degli NWA Fuck The Police, che aveva portato all’attenzione dell’opinione pubblica due fenomeni diffusi come la discriminazione razziale e l’odio crescente nei confronti delle forze dell’ordine; tuttavia, le rivolte susseguitesi al caso Rodney King si erano concluse con un sostanziale nulla di fatto, come dimostra il fatto che oggi siamo ancora da capo.

Il grande errore delle proteste

Purtroppo, la sensazione è che nemmeno le attuali proteste saranno in grado di ottenere conquiste significative, ed il motivo è uno solo: oggi come allora gli statunitensi stanno lottando per sconfiggere una conseguenza, invece di combattere la causa. Il grande problema di fondo nel colosso nordamericano, infatti, era, è e forse sarà soltanto uno: la disuguaglianza sociale, da cui deriva anche l’annosa questione razziale. Gli Usa sono da sempre un paese di grandi contraddizioni, nel quale viene quotidianamente scavato un solco profondissimo tra la popolazione ricca e la popolazione povera, spesso esclusa da alcuni servizi essenziali e lasciata troppo spesso a se stessa, affamata e senza cure mediche. La forbice tra le due “macro-classi sociali”, invece di assottigliarsi, pare destinata negli anni a crescere senza posa, spinta dalle caratteristiche insite nell’organizzazione storica dello stato.

Una questione vecchia come l’America

Cosa c’entra in tutto questo il romanzo del ’39 di Steinbeck? La risposta è semplice: la disuguaglianza sociale è un problema endemico nel “paese della libertà”, e Steinbeck, acuto osservatore del proprio tempo, se ne era già reso conto; in Furore aveva dunque tratteggiato un’efficacissima descrizione del problema e si era espresso attraverso frasi che risuonavano come un avvertimento. Avvertimento evidentemente caduto nel vuoto. Per l’autore californiano, infatti, la distanza tra ricchi e poveri stava corrodendo già all’epoca la società americana, avvelenandola dall’interno; i comuni lavoratori, che ai tempi della Grande Depressione faticavano anche solo a trovare qualcosa da mettere sotto i denti, vedevano i ricchi volare sulle strade con le loro lussuose automobili, impegnati in una costante ricerca del profitto che non faceva altro che mandare sul lastrico migliaia di famiglie, destinandole così ad ingrossare le fila di una massa di nullatenenti in costante crescita. Quello di cui non si rendevano conto all’epoca, e quello di cui forse non ci si rende conto oggi, era di quel furore crescente che si diffondeva tra la povera gente e germogliava, creando una grande pentola a pressione pronta ad esplodere.

Le grandi società non sanno che la linea di demarcazione tra fame e furore è sottile come un capello. E il denaro che potrebbe andare in salari va in gas, in esplosivi, in fucili, in spie, in polizie e in liste nere.

Sulle strade la gente formicola in cerca di pane e lavoro, e in seno ad essa serpeggia il furore, e fermenta.

Furore, capitolo XXI

In effetti, nel corso del secolo scorso gli Stati Uniti sono stati attraversati periodicamente da tutta una serie di violente rivolte a sfondo razziale, che forse però portavano in seno qualcosa di più, come una grande rabbia per le difficili condizioni di vita di una grande massa di nordamericani (Watts 1965, Newark 1967, Detroit 1967, Miami 1980, appunto Los Angeles 1992); non avendo però portato a nessuna modifica sostanziale della società, avevano finito per essere solamente valvole di sfogo temporanee, e una volta richiuse le pentole tornavano a ribollire, in attesa di una nuova, violenta esplosione.

Le disparità tra i gruppi etnici

Dall’epoca in cui uscì il romanzo (era il 1939) la situazione generale non è cambiata per nulla, ma a rinnovarsi sono stati gli attori: quelli che ai tempi erano i profughi della Dust Bowl, i contadini del Middle West costretti ad emigrare ad Ovest in cerca di lavoro a causa di un disastro ecologico, ora sono la popolazione afroamericana che, acquisiti attraverso le lotte di Martin Luther King gli stessi diritti dei bianchi de iure pretende anche, giustamente, che siano applicati de facto, e che l’ingiusta distribuzione della ricchezza venga quantomeno mitigata. I dati (che si possono trovare qui) parlano infatti di una popolazione nera (e ispanica) mediamente più povera della popolazione bianca, e tra loro come tra i profughi del ’39 il furore «serpeggia e fermenta», in attesa di deflagrare ogniqualvolta trovi sfoghi temporanei come quello di questi giorni. Non stupisce inoltre, date le premesse, che il tasso di criminalità presso la popolazione afroamericana sia più elevato rispetto a quello di altri gruppi etnici (maggiori informazioni a questo link), essendo povertà e criminalità strettamente legate; ed è esattamente qui che dovrebbe essere cercata, anche se non è un passaggio logico così immediato, la causa del tanto conclamato razzismo della polizia americana.

Il razzismo nelle forze di polizia

Per riuscire a seguire il ragionamento occorre fare un piccolo sforzo di immaginazione e provare a mettersi nei panni di un qualsiasi poliziotto statunitense, che pattuglia le strade dei sobborghi di una città e che magari ha a casa dei figli da mantenere. La vita di un agente è costantemente a rischio, insidiata dalla pericolosità dei semplici criminali locali e dalla grande quantità di armi da fuoco in possesso della popolazione civile; un qualsiasi essere umano, muovendosi in una situazione di questo genere, è sottoposto ad uno stato di costante stress emotivo, e anche il ragionare a mente lucida può diventare un’impresa particolarmente ardua. Quello che scatta nel poliziotto è insomma una sorta di meccanismo di autodifesa, ingiusto, illegittimo, ma questo è: trovandosi di fronte ad un uomo di colore l’agente medio, a causa dei dati sul tasso di criminalità e a volte anche dell’esperienza personale, è portato a pensare che la probabilità di avere a che fare con un soggetto pericoloso sia più alta della norma, ed è di conseguenza indotto, temendo per la propria incolumità, a prevenire ogni tipo di attacco avvalendosi di metodi a volte brutali e violenti. Insomma, in buona sintesi la povertà porta alla criminalità, la criminalità alla paura, la paura al razzismo, il razzismo alla violenza.

La disuguaglianza sociale come unica causa del differente tasso di criminalità

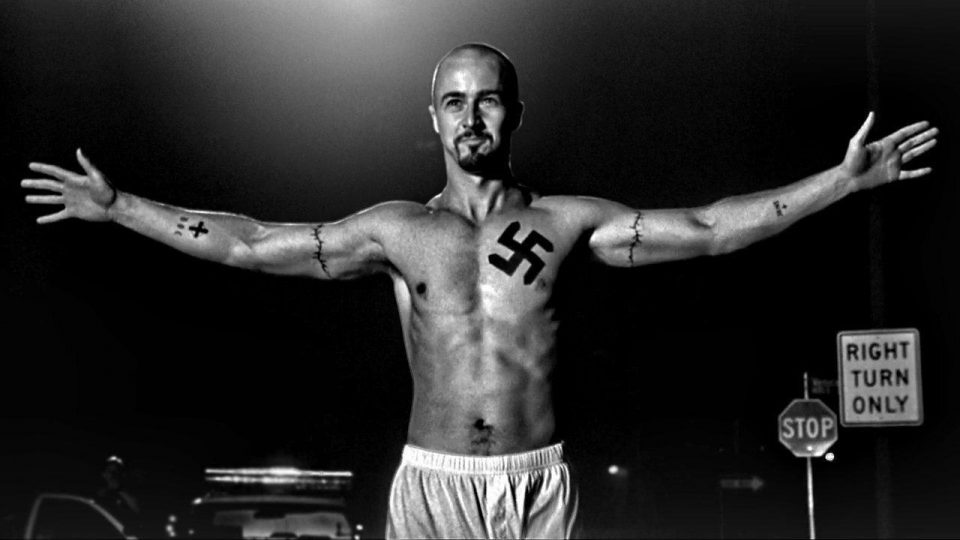

Questa non vuole essere certo un’apologia della prepotenza delle forze di polizia nordamericane, che non può mai essere la via giusta per la soluzione di problemi come la criminalità dilagante, ma vuole piuttosto provare a comprendere le cause del fenomeno attraverso un’analisi attenta del comportamento umano. Una cosa poi è opportuno mettere in chiaro: non è razzista parlare di un tasso di criminalità più elevato presso la popolazione afroamericana; razzista sarebbe dichiarare, come fanno quei folli dei suprematisti bianchi, che la causa dei dati siano le inesistenti differenze razziali tra bianchi e neri (per capire qualcosa in più sul loro pensiero delirante è sufficiente la visione del film American History X). È invece innegabile l’influenza che ha in materia la disuguaglianza sociale, e chi non lo vuole riconoscere sta facendo il gioco dei razzisti (quelli veri): la criminalità diffusa presso gli afroamericani non è altro che l’effetto più immediato del loro essere tagliati fuori da un’ampia fetta della ricchezza nazionale.

Oggi come ai tempi di Steinbeck

L’odio nei confronti della polizia, che si mostra in tutta la sua forza in questo periodo, è insomma figlio della fame e della frustrazione, e non è davvero dissimile al desiderio di rivolta di Tom Joad e degli altri protagonisti di Furore, che come una parte della popolazione americana di oggi vedevano nelle forze dell’ordine i difensori dei potenti, gli incaricati di mantenere invariata l’iniqua distribuzione delle ricchezze. Fino a quando gli avvertimenti di Steinbeck rimarranno inascoltati e non verrà seguita negli Usa una politica di welfare adeguata, la rabbia sarà purtroppo destinata ad esplodere ancora e ancora, periodicamente, e la storia degli Stati Uniti sarà sempre costituita da un’eterna lotta tra chi ha tutto e chi non ha nulla.

Seguici sui nostri social:

Facebook: Aquile Solitarie

Instagram: Aquile Solitarie (@aquilesolitarieblog)

Twitter: Aquile Solitarie (@AquileSolitarie)