Il racconto “Il bastone” si è aggiudicato il 4° posto al V Premio Storie Inaspettate indetto dalla FITeL.

UN RACCONTO DI Marco Ferrero

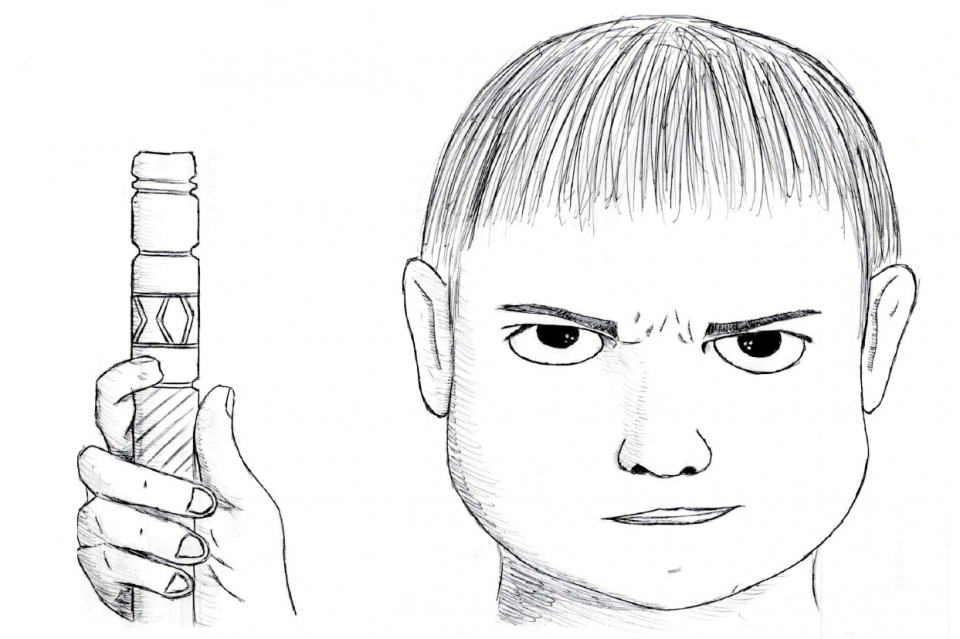

Qualche anno più tardi mio fratello Renzo ci avrebbe raccontato di non ricordarsi più nulla di quel giorno, ma di avere impressa nella memoria solamente un’immagine fumosa di sé con in mano la sua fionda, e di sé che si china a raccogliere il suo bastone, e di sé che guarda il bastone noncurante di quello che era appena successo, come se in confronto a quell’insulso oggetto di legno tutto quello che c’era intorno non avesse alcuna importanza.

In quel tempo vivevamo nella campagna piemontese, in una grande cascina; Renzo aveva dieci anni, ed era il piccolino della famiglia. Era nato un paio d’anni prima dell’inizio della guerra, quando ancora eravamo sciaguratamente convinti che con la Wehrmacht dalla nostra parte un qualsiasi conflitto si sarebbe risolto in un soffio di vento. Il Duce però ci aveva riempito la testa di menzogne e non aveva fatto altro che portarci il nemico in casa. Gli italiani avevano combattuto fianco a fianco con i tedeschi, e così aveva fatto nostro padre, che era rimasto al fronte per più di un anno prima di essere congedato per famiglia numerosa. Era stato un permesso provvidenziale; eravamo infatti sei figli, quattro maschi e due femmine, e avevamo avuto addosso, per il tempo in cui era stato via, una paura tremenda di non vederlo più tornare a casa. Quando rientrò sano e salvo credemmo di averla scampata, e credemmo anche che la sua posizione di antico compagno di battaglie gli avrebbe conferito una sorta d’immunità presso i nazisti, anche dopo il 25 luglio; ma i militari del Reich dimostrarono presto quanto poco rispetto portassero ai loro vecchi alleati, e lo ammazzarono nel ‘45 in una di quelle rappresaglie che tanto orrore portarono al Nord Italia. All’epoca avevo tredici anni e Renzo soltanto sette. Ho un ricordo estremamente nitido di quei frangenti: davanti al corpo esanime di nostro padre, crivellato di colpi, piansi amaramente, fino a finire le lacrime; Renzo no, restò immobile, gli occhi sgranati e la bocca serrata. Da allora ebbe sempre una certa aria di bimbo arrabbiato, sempre, anche quando rideva; la guerra l’aveva condannato ad una rabbia eterna, ad un rancore profondo contro chissà che cosa, il mondo intero, forse.

Tuttavia, in quel giorno di cui non ricorda più nulla, oltre alla rabbia vidi nella sua espressione un’insolita paura, lui che si arrampicava sugli alberi come fosse un gatto, o che sgozzava i polli come se nella sua breve vita non avesse fatto altro che uccidere. Io e gli altri fratelli avevamo iniziato molto più tardi a fare questo genere di lavoro, come era normale che fosse; un giorno però, camminando per l’aia, l’avevo visto prendere di sua spontanea iniziativa un coltellaccio affilato e far volare la testa del primo polletto che gli era disgraziatamente capitato a tiro. Rimasi sgomento, per la sorpresa e per la foga con cui quel bambino così piccolo si era scagliato sulla gola della sua preda. Corsi dal nonno, che dopo la morte di papà era tornato ad essere il capo indiscusso della famiglia, e con mio sommo stupore invece di arrabbiarsi con lui lo vidi dargli una promozione, e conferirgli il titolo immaginario, inventato per l’occasione, di Sgozzatore Ufficiale della Cascina. Nessuno in famiglia, a parte me, si fece allarmare da quello che poi avremmo saputo essere un avvertimento, perché nessuno ritenne strano che un bambino di dieci anni decidesse di decapitare un pollo, così, dal nulla, per ritrovarsi con i vestiti intrisi di sangue e le mani tinte d’un rosso acceso. Da allora decisi di tenerlo d’occhio e così feci, e quando mi accorsi di quell’ombra anomala di paura mi misi all’erta. Lo seguivo con gli occhi, da lontano, ovunque andasse. Cercavo di non perderlo di vista; volevo capire da dove si originasse quello sguardo, volevo capire se stesse nascondendo qualcosa. Un sospetto in realtà ce l’avevo, terribile, spaventoso; cercavo però di cacciarlo via, di pensare ad altro, convinto del fatto che stessi diventando paranoico. Fui sconvolto quando il sospetto divenne realtà, ma non ne parlai con nessuno: mi vergognavo di avere mantenuto il silenzio.

Notai che per tutta la giornata non si separò mai dal suo bastone. Normalmente, quando non gli serviva o non ci stava giocando, lo nascondeva in qualche angolo che sapeva solo lui, in pertugi brulicanti di ragni o tra la lunga erba secca del fienile; tuttavia quel giorno lo volle tenere con sé pure a tavola, e non ci fu verso di farglielo anche solo poggiare al muro. Lo usava per fendere l’aria come fosse una spada, e ogni tanto si fermava e lo teneva davanti a sé reggendolo con ambo le mani, e ne ammirava gli intagli che dovevano essergli costati tanto lavoro, il giorno in cui aveva deciso di fabbricarsi un bastone tutto suo. Sapevamo già quanto fosse importante per lui, ma di lì a poco scoprimmo con sommo stupore come il suo valore andasse ben oltre ogni nostra più audace immaginazione; dietro ai quei solchi che ferivano il legno, e che, a ragion vedute, ci accorgemmo essere troppo precisi per essere opera di un bambino così piccolo, si nascondeva un grande segreto.

Erano i giorni, quelli, della raccolta del granoturco, quando i portici delle cascine del circondario si riempivano di meliga e di foglie e di gente. Era per tutti il momento più bello dell’anno, poiché il vicinato si riuniva prima a casa dell’uno e poi dell’altro e si sfogliavano le pannocchie, e le si appendevano poi nei cortili ad essiccare sotto al martellare dei raggi del sole. Era tutto un canto e un raccontare di storie vere e meravigliose; i bambini aiutavano volentieri, perché era l’occasione migliore per imparare nuove canzoni da ripetere tutte stonate ai compagnetti di scuola. Quel giorno era il turno della nostra cascina, e la mamma ci teneva a fare bella figura e che partecipassero tutti quanti i suoi figli al lavoro; Renzo però non ne volle sapere, e dopo svariati tentativi di fargli cambiare idea la povera donna desistette. S’intravedeva tutto il suo dispiacere, nascosto tra le prime rughe che cominciavano a nascerle sulla sua fronte e agli angoli degli occhi stanchi, le palpebre appesantite dalla vergogna per l’assenza alla sfogliatura delle pannocchie di due dei suoi bambini, cosa mai successa fino ad allora. Renzo non era infatti il solo a mancare all’appello: Aldo, di tredici anni, la mattina aveva litigato con la mamma ed era fuggito a nascondersi chissà dove. Appena sceso dal letto era andato a dar da mangiare ai conigli, come faceva tutti i giorni al risveglio; ma quella volta, distratto dal richiamo della colazione, aveva dimenticato la gabbia aperta e li aveva lasciati scappare. Se l’era prese di santa ragione per la sua negligenza ed era fuggito in lacrime correndo per i campi; poco dopo Renzo era andato a cercarlo, ed era tornato con quello sguardo tremendo di paura. Gli chiedemmo che cosa fosse successo, ma non ci volle rispondere, e si limitò a guardare fisso il suo bastone, e a rigirarselo tra le mani come fosse una reliquia o lo scettro d’oro d’un grande Re. Lo lasciammo stare, credendo che il suo atteggiamento fosse semplicemente il frutto d’un litigio come tanti.

Quel pomeriggio, mentre sfogliavo le pannocchie, continuavo ad osservarlo, senza fare caso a quello che succedeva intorno a me o ai canti allegri e anche un po’ volgari che riempivano la volta del portico. Il sole cominciava la sua lenta discesa ma era ancora piuttosto alto nel cielo, e batteva su di un piccolo mucchietto di terra e sabbia vicino al recinto delle galline. Là si diresse Renzo ad un certo punto, e dovetti aguzzare la vista per capire che cosa stesse facendo. Lo vidi tirare fuori da una tasca dei pantaloni un piccolo oggetto trasparente, e intuii che doveva trattarsi della lente che aveva trovato qualche tempo addietro in una visita in città, dimenticata tra le macerie di un bombardamento. Si chinò, e cominciò ad indirizzare la luce del sole e a concentrarla nei pressi del mucchietto. Chiesi a mia madre il permesso di andare a vedere che cosa stesse facendo e lei me lo accordò. Quando fui a pochi passi da lui mi lanciò uno di quegli sguardi suoi tanto furiosi, e si volse nuovamente verso l’attività in cui era impegnato. Mi avvicinai ancora, e lo vidi intento a massacrare le formiche che brulicavano attorno a quel mucchietto di terra, che era in realtà un formicaio; le uccideva una per una, bruciandole senza pietà. Con la lente catturava i raggi del sole e li faceva convergere su di una di quelle bestioline affaccendate, e quella sentiva calore e cominciava a contorcersi dal dolore, e avevo quasi l’impressione che stesse urlando con la sua vocina troppo sottile per essere udita e che chiedesse un aiuto impossibile contro quello che per lei era un nemico invincibile. Guardai in volto mio fratello e mi accorsi che non c’era traccia di quel suo ghigno spaventevole, quasi di piacere, che gli deformava il viso al momento di sgozzare i polli, ma vidi solo la solita, immutabile rabbia e quegli occhi così inusualmente impauriti.

«Perché lo fai?» gli chiesi. Non ottenni risposta. Riprovai. «Perché lo fai, Renzo? Perché le bruci vive?»

Questa volta rispose, ma non arrestò la sua opera di sterminio. «Non lo so,» una nuova formica cominciava a contorcersi sotto la lente, «perché posso». La formica si piegò in due. «Sono così piccole, vedi?» La formica si contorse in un ultimo spasmo e rimase immobile, il suo dolore cessato per sempre. «Se si sapessero difendere non potrei farlo.» Un nuovo insetto cadde vittima della sua lente e prese a rotolare. «Invece non possono fare nulla, vedi?» Anche questo si contorceva in preda a spasmi terribili. «Ho il diritto di farlo, perché sono deboli». La formica si piegò un’ultima volta e smise anch’essa di soffrire. «Se le uccido non sto facendo niente di male, è giusto così. Se muoiono vuol dire che il mondo non aveva bisogno di loro».

Lo disse così, con semplicità estrema, come si recitano le filastrocche.

«Sì, è così».

Capii che non stava parlando con me: stava piuttosto cercando di convincersi di qualcosa, di giustificare quel massacro, forse, e dall’espressione risoluta che s’impossessò dei suoi lineamenti vidi che c’era riuscito. Notai che persino in quel momento, in cui era tanto concentrato nella tremenda mattanza, aveva in mano il bastone intagliato. Mi allontanai, turbato dalla cinica freddezza delle parole mio fratello. Aveva dieci anni! A quell’età si sarebbe dovuto preoccupare di costruire casette per le formiche, non di disinfestarle. La crudeltà di quel bambino mi spaventava terribilmente, e ne avevo ben donde. Il mio sospetto tornò a crescere, e si fece sempre più concreto.

Tornato al portico ebbi immediatamente addosso gli occhi inquisitori di mia madre, che mi squadrava come se volesse estrarre con la forza i miei pensieri. Chinai la testa e tornai a sfogliare pannocchie; lei, dal canto suo, si guardò bene dal farmi domande, avendo capito dalla gravità dei miei gesti come non si trattasse di cose di cui parlare in presenza dei vicini. Tuttavia, ogni volta che alzavo lo sguardo mi ritrovavo ancora addosso il suo, che osservava me e poi Renzo e poi ancora me, e vedevo la sua gonna a pois svolazzare percossa da un vento leggero, e rigonfiarsi come ad amplificare la sua preoccupazione. E io tornavo a lavorare e sfogliavo ancora più alacremente, nel tentativo di finire in fretta il lavoro per far andare via i vicini, e tenere così uno di quei conciliaboli familiari in cui si discuteva delle cose importanti. Quel pensiero, che per tutto il giorno avevo cercato di scacciare, s’era fatto veramente reale, ed ora mi pesava sullo stomaco come fosse un macigno. Tornavo ogni tanto a guardare Renzo, e quando lo vidi alzarsi dal formicaio fui leggermente, e immotivatamente, sollevato, perché dentro di me sentivo la necessità di scoprire come tutte le mie supposizioni fossero un’esagerazione e nulla più; non seppi mai però se si fosse allontanato per rimorso o perché s’era stufato o piuttosto perché aveva ormai sterminato tutte le formiche, e l’angoscia tornò con forza ancora maggiore un momento dopo, quando lo vidi prendere la fionda e cominciare a lanciare pietre verso i piccioni che si appollaiavano pacifici qua e là intorno alla cascina, in un desiderio continuo di far male a qualcosa o a qualcuno che non poteva lasciarmi indifferente. Guardai la nonna, che non si era accorta di nulla, e guardai il nonno, che invece mal sopportava il vedermi spesso distratto dal lavoro e me lo faceva capire con occhiatacce e gesti ruvidi del capo canuto. Mi misi a sfogliare a testa bassa e in circa mezz’ora terminammo, e ne passò un’altra in cui offrimmo un po’ di vino ai vicini come sempre si faceva per ringraziare dell’aiuto. Se ne andarono e restammo solo noi: io, che ero il figlio più grande, la mamma, il nonno, la nonna, mio fratello Mario e le mie sorelle. Il nonno e la nonna rimasero seduti, mentre la mamma si mise in piedi a braccia conserte, a dominare la scena.

«Allora? Cos’è quella faccia?»

Istintivamente abbassai lo sguardo. Non avevo mai potuto reggere il confronto con il suo, e in quel momento meno che mai.

«Qualcuno di voi sa dov’è Aldo?»

Il nonno intervenne immediatamente, come se avesse già capito dove volevo andare a parare. Forse aveva addirittura il mio stesso sospetto, ma cercava di nasconderlo.

«È già successo altre volte che qualcuno di voi si offendesse per le botte e scappasse. Tornerà.»

«Nonno, non è tornato nemmeno per pranzo, non è normale!»

La mia voce vibrava di terrore e mia madre parve accorgersene.

«Sei sembrato preoccupato dal momento in cui sei tornato da Renzo. Ti ha detto qualcosa?»

«No,» la guardai intensamente, «ma lui sa. Lui sa perfettamente che cosa è successo.»

«Come fai ad esserne sicuro?» Anche la voce della mamma cominciava a farsi tremula.

«C’è qualcosa che non va in lui. C’è sempre stato. Ma oggi c’è qualcos’altro.»

Il nonno si alzò di scatto per protestare.

«Ce l’hai sempre avuta con Renzo, tu, da che mi ricordi. E ora vuoi farci credere che sappia qualcosa di importante e che non ce lo abbia detto?»

Era paonazzo. Renzo era sempre stato il suo preferito, e lo sgozzamento precoce del suo primo pollo non aveva fatto altro che aumentare il suo favore. Mi avvicinai a lui, facendo valere tutta la mia statura; sembravo un gigante di fronte alla sua figura, curva per il peso del tempo.

«Dobbiamo trovare Aldo, adesso! E Renzo deve dirci dov’è.»

Avevo quasi urlato. Non avevo mai osato parlargli così, ma quella volta sentivo dentro di me la fiamma di un istinto sconosciuto che mi spingeva ad ardire. Il nonno fu colpito dalla mia insolita spavalderia e si rimise a sedere. Si guardò le mani secche e callose, attraversate da spesse linee profonde che parevano solchi d’aratro. Sommessamente, con l’aria dell’uomo che s’accorge d’essere stato sconfitto, mi diede il suo assenso.

«Hai ragione. Manca da troppo tempo, ormai. Ma Renzo non c’entra nulla.»

La mamma riprese le redini della situazione. «Bene. Io, te e il nonno andremo a cercare Aldo; porteremo Renzo con noi e vedremo chi di voi due ha ragione. Voglio che voialtri restiate tutti qui e diate una pulita al portico. E se qualcuno vi chiede qualcosa, siamo andati al campo.»

Ci avvicinammo a Renzo, che in quel momento si era piazzato al centro dell’aia e disegnava nella polvere con un fuscello di gelso. La mamma gli si accoccolò a fianco; non la degnò di un solo sguardo, né lei, né noi, e continuò a disegnare.

«Renzo, ti dobbiamo chiedere una cosa molto importante, e tu ci devi rispondere, va bene? Sai dov’è Aldo?»

Renzo fermò il fuscello e stette qualche secondo in pensiero, prima di fare segno di no con la testa e riprendere a disegnare. La mamma guardò verso di me; le feci segno di insistere.

«Renzo, è importante. Per favore, dimmi la verità.»

Mio fratello seguitava a tracciare strani segni nella polvere, tra ghirigori e linee spezzate che parevano non avere alcun significato. Mentre muoveva il fuscello, trascinandolo sul terreno in piccoli scatti, mormorava tra sé e sé: «Se lo meritavano, quelle formiche. Sono deboli e le ho uccise per questo. Se lo meritavano…»

Lo diceva con la stessa fredda, spaventosa fermezza con cui l’aveva detto a me, poco più di un’ora prima. La mamma cominciava a spazientirsi.

«Renzo. Renzo!» Non rispondeva. «Renzo, dicci quello che sai o ti sequestro il bastone.»

«No!» Il bambino scattò in piedi, lo sguardo furente, la fronte scarlatta, stringendosi al petto il bastone così forte che sembrava volerselo piantare tra le costole. La mamma restò sbigottita da tanta furia, ma in una manciata di secondi tornò padrona di sé e seppe cogliere la palla al balzo.

«Non te lo toccheremo, se tu ci porterai da Aldo.»

Gli occhi di Renzo s’illuminarono.

«Davvero? Me lo prometti?»

«Sì, te lo prometto.»

«Va bene. Venite con me.»

Mi girai verso il nonno e lui, lungi dall’ammettere che avevo ragione, mantenne la testa alta e lo sguardo dritto davanti a sé.

Cominciammo a seguire Renzo, che con i suoi passetti corti ci apriva la strada. Il sole stava tramontando, ma faceva ancora molto caldo e calpestavamo terreni aridi come il deserto, che davano l’impressione di potersi sbriciolare da un momento all’altro per farci cadere nell’abisso. Tutto attorno a noi c’era un silenzio tombale, che venne però presto riempito dal rumore del vento che cominciò a soffiare sempre più forte, e da uno stormo di cornacchie che prese a volare e ad infestare l’aria con il suo canto stridulo; la mamma guardava preoccupata quello sbattere frenetico d’ali nere, da sempre sinonimo di malaugurio. Attraversammo un paio di campi, io sempre appresso alla gonna svolazzante di mamma e lei sempre appresso a Renzo, che di tanto in tanto picchiava nervoso con il suo bastone la terra incolpevole; piegammo poi a sinistra percorrendo il bordo d’un fosso senz’acqua, il cui fondale fangoso fumava per il calore accumulato durante il giorno e sembrava poter cominciare a ribollire da un momento all’altro. Camminavamo e ci chiedevamo se Renzo sapesse davvero dove ci stesse portando, e con il passare dei minuti, che l’ansia trasformava in ore, cominciai a sentirmi smarrito, come se quei terreni che avevo già attraversato mille e mille volte fossero diventati all’improvviso terre inesplorate. D’un tratto Renzo si fermò, senza preavviso, a pochi passi dal punto in cui il fosso svoltava in una curva a gomito. Restammo immobili, sospesi. Il gracchiare delle cornacchie si fece ancora più forte, così intenso che sentii di averne uno stormo intero che urlava dentro la mia testa, e mi sentii confuso e perso ed impaurito. Con un gesto solenne Renzo levò il bastone e lo usò per indicare un punto del fosso pochi metri oltre la curva, di cui, da quella distanza, non potemmo vedere il fondo. «Là.»

Disse solo quello. Due, tremende lettere che indicavano il luogo in cui avevamo paura a guardare. Il nonno fu il primo ad avvicinarsi. Si bloccò al bordo del fosso e rimase a fissarne il fondale, il volto del tutto inespressivo. Renzo parlò ancora.

«Ero andato a cercarlo, per farlo tornare a casa, e lui mi aveva rubato il bastone. “Dammelo”, gli dicevo, “Non te lo do”, mi diceva. Però questo è il mio bastone, e non può prendermelo. L’ho fatto insieme a papà, era il suo regalo. L’abbiamo fatto insieme, io e papà; papà ed io, prima che lo ammazzassero. È mio e mio soltanto. È mio, capito?»

Io e la mamma ci guardammo sbigottiti. Per tutto quel tempo avevamo creduto che se lo fosse intagliato da solo; dovevano in realtà averlo fatto insieme, poco prima che papà morisse. Probabilmente lui gli aveva detto che sarebbe dovuta essere una sorpresa per tutti quanti, e che lo avrebbero mostrato agli altri insieme, quando fosse arrivato il momento giusto. Era quello il motivo per cui quel pezzo di legno gli era tanto caro: era forse tutto quello che ancora gli restava di papà, l’ultimo suo ricordo. Una cornacchia si posò accanto a noi, con il suo andare beffardo, l’occhietto vigile e liquido. La mamma si portò accanto al nonno, e rimase anch’ella immobile, lo sguardo di chi non vuole credere a quello che vede.

«Non mi voleva ridare il bastone, così me lo sono ripreso. Ho usato la fionda. Il bastone è mio, non ho fatto niente di male. Aldo era debole, e io sono stato più forte; è giusto così. Non ho fatto niente di male. L’ho fatto insieme a papà, il bastone, dico.»

La mamma si prese il viso tra le mani e cominciò a piangere in silenzio. Mi feci coraggio e mi avvicinai a guardare. Quando fui sull’orlo, capii. Prima, presso il formicaio, osservando le sue vittime abbrustolite, Renzo non parlava delle formiche, ma era quello, quello che c’era lì sotto ai miei piedi ciò per cui cercava una giustificazione. Adagiato sul fondo del fosso, tutto sporco di fango, sdraiato in modo scomposto, c’era Aldo; o meglio, c’era il suo cadavere troppo giovane, abbandonato da una vita che se n’era volata via lontano portandosi dietro i suoi tredici anni. La tempia bionda era tutta un grumo di sangue, e accanto a lui c’era un sasso spigoloso colorato di rosso scuro. Non riuscivo a capacitarmi, ma nella mia testa era tutto chiaro, e lo era da molte ore. Mi voltai verso Renzo. Sul suo volto rabbioso non c’era traccia di lacrime, ed era sparita persino quella paura che aveva avuto addosso per tutto il giorno. Sul viso di quel bambino di dieci anni, immobile accanto a quel fratello che lui stesso aveva ucciso, non vidi altro che una paurosa, glaciale freddezza.

Leggi altri Racconti

Seguici sui nostri social:

Facebook: Aquile Solitarie

Instagram: Aquile Solitarie (@aquilesolitarieblog)

Twitter: Aquile Solitarie (@AquileSolitarie)